Différences entre versions de « NaissanceDeLaFNEQ »

De FNEEQ - 50 ans à faire école par nos luttes

NaissanceDeLaFNEQ| Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||

L’Université du Québec est instituée en 1968 et son campus montréalais, l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ouvre ses portes en 1969. Dès l’ouverture, des professeures et professeurs s’organisent en association, qui est rejetée, puis en syndicat. Le Syndicat des professeurs de l’Université du Québec (SPUQ) est créé en 1970, s’affilie à la FNEEQ et à la CSN, et est accrédité en 1971. Il est le premier syndicat de professeures et professeurs d’université à s’affilier à une centrale ouvrière. En 2019, il est toujours membre de la CSN, mais a quitté la FNEEQ pour la Fédération des professionnèles (FP-CSN) en 1989. | L’Université du Québec est instituée en 1968 et son campus montréalais, l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ouvre ses portes en 1969. Dès l’ouverture, des professeures et professeurs s’organisent en association, qui est rejetée, puis en syndicat. Le Syndicat des professeurs de l’Université du Québec (SPUQ) est créé en 1970, s’affilie à la FNEEQ et à la CSN, et est accrédité en 1971. Il est le premier syndicat de professeures et professeurs d’université à s’affilier à une centrale ouvrière. En 2019, il est toujours membre de la CSN, mais a quitté la FNEEQ pour la Fédération des professionnèles (FP-CSN) en 1989. | ||

| + | |||

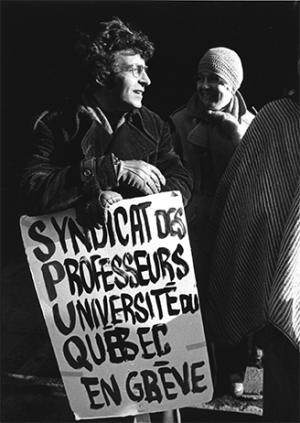

| + | [[Fichier:1976-SPUQ Greve 1976 1-v2.png|vignette|Ligne de piquetage lors de la grève de 1977.]] | ||

Dès leur première négociation à l’automne 1971, les professeures et professeurs tiennent une grève de deux semaines et demie, prolongée de trois jours après l’entente afin que l’Université donne un plein salaire aux employés de soutien qui n’avaient pas traversé leurs lignes de piquetage. Ils obtiennent la permanence des enseignantes et des enseignants ainsi que l’autonomie départementale. | Dès leur première négociation à l’automne 1971, les professeures et professeurs tiennent une grève de deux semaines et demie, prolongée de trois jours après l’entente afin que l’Université donne un plein salaire aux employés de soutien qui n’avaient pas traversé leurs lignes de piquetage. Ils obtiennent la permanence des enseignantes et des enseignants ainsi que l’autonomie départementale. | ||

Version du 4 mai 2021 à 10:13

Premières luttes

Si les années 1960 sont celles du changement et de la transition au Québec, celles qui voient et qui suivent la création de la FNEQ sont marquées par l’affirmation et la revendication. Le développement accéléré et la syndicalisation des secteurs public et parapublic modifient complètement l’équilibre des forces dans la société. Les soins de santé, l’éducation, la prise de parole : tout se démocratise, les lieux d’expression se multiplient. Les syndicats y participent et en sont souvent le fer de lance. La CSN est particulièrement active.

La voix de l’éducation à la CSN, la voix de la CSN en éducation

La FNEQ nait dans l’enthousiasme en septembre 1969 à Lac-Beauport, dans la région de Québec. Les trois groupes d’enseignantes et d’enseignants affiliés à la CSN (SPE-SPEQ-CEGEP) s’unissent alors pour créer la Fédération nationale des enseignants québécois (FNEQ)[1], la douzième fédération de la CSN. Ils choisissent la CSN pour être partie prenante de la lutte de tous les travailleurs du Québec, pas seulement de celle des enseignantes et des enseignants. Ils aspirent à être la voix de l’éducation à la CSN et la voix de la CSN en éducation.

Quelques semaines après le Congrès de fondation, Bernard Chaput remplace Jean-Pierre Boutin, démissionnaire pour se porter candidat du Parti québécois (PQ) aux prochaines élections provinciales. Le conseiller juridique de la FNEQ, Robert Burns, se porte aussi candidat du PQ. Ces départs participent au débat interne sur l’indépendance de la CSN vis-à-vis des partis politiques. Francine Lalonde, fervente indépendantiste, est alors présidente du secteur cégep.

À peine un an plus tard, automne 1970, Bernard Chaput doit à son tour quitter ses fonctions alors qu’il obtient un poste de professeur à l’Université de Sherbrooke. La crise d’Octobre par l’action du Front de libération du Québec (FLQ) empêche la réunion des instances et force M. Chaput à rester en poste jusqu’au Congrès de décembre, à la suite duquel Francine Lalonde est élue présidente.

Qu'est-ce qu’un individu isolé, dans un monde agité

Vous avez […] besoin d’un syndicalisme fort, bien structuré, militant, tant pour vous affirmer et vous défendre comme salariés dans une situation souvent tumultueuse et mouvante, que pour faire peser tout le poids de votre influence professionnelle dans les grands débats culturels, pédagogiques, sociaux et politiques.

Qu’est-ce qu’un individu isolé, dans un monde ainsi agité, aussi changeant ? Qu’est-ce qu’un syndicat isolé ? Qu’est-ce qu’une profession qui s’isolerait, dans une conjoncture pareille ? Peu de chose ! Vous devez être à la fois syndiqués, fédérés, affiliés, appuyés sur un vaste mouvement démocratique et progressiste, pour que votre profession s’organise vraiment, pour qu’elle soit une force, pour que la bureaucratie ne puisse pas régner sur l’éducation, pour que vous ne soyez pas les jouets du pouvoir, et pour que ce soit vous qui inspiriez et défendiez les valeurs et les progrès du monde de l’éducation dans une société qui aurait tôt fait, autrement, de vous utiliser au gré de ce pouvoir. […]

[…] Les autres travailleurs auront d’ailleurs besoin de vous, de votre réflexion, de votre formation générale, comme vous aurez besoin des leurs, différente souvent, mais aussi réelle. Vous ne faites pas partie d’une Église dogmatique. Vous faites partie d’un mouvement. Ne craignez pas d’y être à l’étroit. Le syndicalisme, à la CSN, a tendance, ce qui est précieux, à s’agrandir à la mesure des pensées libres qui s’y exercent. Je ne dis pas qu’il y réussit toujours, ce serait impossible. Mais je dis que nous faisons notre possible, tous ensemble, malgré des divergences parfois très sérieuses, pour faire à la liberté la place dont elle a besoin pour rayonner et féconder ce mouvement dont on constate à maints égards que, loin de vieillir, il a heureusement tendance à rajeunir. […]

De 1969 à 1972, les secteurs sont rois et maîtres

Cette première mouture de la FNEQ est extrêmement décentralisée, où les trois secteurs, SPE, SPEQ et cégeps, jouissent d’une autonomie quasi complète, chacun ayant son propre exécutif et son congrès. Les secteurs ont le pouvoir et la FNEQ agit pratiquement comme une confédération de secteurs. Les délégations au Congrès fédéral sont choisies par les secteurs. Le comité exécutif – présidence, secrétariat général et trésorerie élus en Congrès fédéral – est complété à la vice-présidence par les trois présidences de secteur. Il en est ainsi jusqu’en 1972.

Le SPEQ, fort de sa lutte de 1968, en retire un certain pouvoir, une autorité, à tout le moins du prestige : ses membres se sont battus, ont fait la grève et la prison. Mais c’est un secteur en perte de vitesse, vidé de sa substance parce que tout le côté technique et technologique – le plus important – est passé sous le contrôle des commissions scolaires, des cégeps et des universités. Ne reste plus au SPEQ que les secteurs de l’enseignement supérieur (écoles normales et École des Beaux-Arts de Québec), des conservatoires de musique et d’art dramatique, de l’enseignement professionnel (enseignement spécialisé des écoles de divers ministères) et de l’enseignement agricole (professeures et professeurs des instituts de technologie agricole). En 1969 et 1970, le syndicat est en négociation. En 1972, après la réforme des structures, le SPEQ ne s’y retrouve plus ; amoindri, il se désaffilie de la FNEQ et de la CSN.

En 1969, le SPE est encore un syndicat centralisé avec sections locales. Il a surtout perdu beaucoup de membres au profit de la nouvelle structure collégiale publique. En fait, on retrouve des écoles privées à la base de tous les nouveaux cégeps. Il reste quand même vigoureux grâce à ses 26 sections locales dans les collèges privés.

Les cégeps – le mot n’est pas encore dans le dictionnaire en 1969 – prennent de plus en plus de place, d’importance, par le nombre et avec ce mélange de militants d’expérience issus des collèges classiques et des écoles techniques ou spécialisées et des militants plus jeunes, souvent fraichement sortis de l’université. Ce mélange crée une dynamique, le secteur est en pleine croissance. En 1969, déjà 21 des 30 cégeps sont membres de la CSN[2].

Cette prédominance des secteurs à la Fédération perdure jusqu’en juin 1972, alors que le conseil fédéral laisse tomber un constat d’échec et propose de déplacer le pouvoir de décision vers les membres, les syndicats locaux et les instances fédérales. Un revirement complet. La réforme de 1972 remet le pouvoir à la Fédération. Le Congrès est aboli. Le pouvoir se déplace. Le conseil fédéral de mai-juin (aux deux ans) tient lieu d’assemblée générale et remplace le Congrès.

- Art. 13 POUVOIRS

- Le Conseil fédéral est l’autorité suprême de la Fédération. Il détermine les grands objectifs d’éducation, d’enseignement et de négociation de la Fédération, de même que ses priorités syndicales, sociales et politiques[3] […]

- Le Conseil fédéral doit se réunir au moins trois (3) fois par année dont une assemblée en mai ou juin constitue l’assemblée annuelle pour fin de constitution, cotisation, budget et affiliation. Le Conseil fédéral élit les membres du Bureau fédéral et du Comité exécutif au cours de cette assemblée, tous les deux (2) ans[4].

Le Congrès établit également l’abolition des syndicats provinciaux et l’autonomie à chaque syndicat local. Le SPE est évidemment touché, mais n’entre pas dans les délais pour redonner légalement l’autonomie à toutes ses sections. C’est donc en 1975 que nous assistons à la dissolution du SPE et à l’affiliation directe des collèges privés à la FNEQ. Les syndicats d’enseignantes et d’enseignants de dix-huit collèges privés sont concernés.

- Plusieurs syndicats des collèges privés discutent actuellement du problème de l’affiliation et pour cause. En effet, l’accréditation des syndicats des collèges privés de la FNEQ était, jusqu’à maintenant détenue à l’échelle provinciale par le Syndicat professionnel des Enseignants (SPE), secteur dissout lors de la restructuration de la FNEQ. Dorénavant, et ce, d’ici le 30 juin 1975, chaque section devra demander et détenir sa propre accréditation pour ensuite s’affilier directement à la FNEQ. Cette opération ne constitue pas simplement un transfert de juridiction, mais représente une orientation réelle visant à ramener la décision au plan local. Chaque syndicat reconnu et autonome pourra librement décider de son affiliation. C’est un geste normal qui s’inscrit dans la grande tradition de la CSN. Le droit de décider est un droit inaliénable qui doit se situer à la base de tout regroupement. Si la situation était jusqu’ici autre, c’est dû à des raisons historiques et légales, aujourd’hui périmées[5].

NE COMPTONS QUE SUR NOS PROPRES MOYENS

En 1971, un document confédéral propose le rejet du capitalisme et prône de se battre pour une société socialiste. Le document n’est jamais adopté par les instances, mais prend une place majeure dans l’histoire de la CSN à ce moment-là et depuis. Il devient une des raisons de la scission au sein de l’exécutif de la CSN et de la création de la CSD en 1972.

Au même moment, la FTQ et la CEQ publient aussi des manifestes politiques très orientés à gauche : « L’État rouage de notre exploitation » (FTQ) et « L’école au service de la classe dominante » (CEQ).

Les négociations

Le travail d’une fédération à la CSN, c’est de négocier et d’appliquer des conventions collectives. À la FNEQ, les cadres de négociation sont alors bien différents d’un secteur à l’autre.

Le SPEQ a perdu son lustre d’antan, il s’est beaucoup affaibli syndicalement, ses sections les plus militantes ayant intégré le cégep ou l’université.

Dans les collèges privés, la situation est tout autre, malgré le transfert de plusieurs d’entre eux vers le secteur public. La volonté de s’intégrer à la FNEEQ est forte, et la dissolution du SPE ne fait que renforcer l’adhésion des sections, devenues syndicats autonomes. L’autonomie des syndicats donne cependant un argument aux directions pour refuser la négociation à une table unique, comme cela s’était fait sous le SPE. Le gouvernement, qui participe au financement, l’aurait préféré, mais les collèges refusent. Le refus des syndicats des collèges privés de participer à une table commune FNEQ n’aide pas non plus. Les négociations ont donc lieu collège par collège. La difficile réalité de la négociation s’impose.

Quant aux cégeps, c’est tout nouveau, tout beau : on veut déjà négocier la meilleure convention, l’ultime. La réalité même du réseau des cégeps incite à cette quête. Après une première négociation en 1969, considérée par plusieurs comme une reddition, le moral est plutôt bas, le désir de vengeance, élevé.

DANS LE SECTEUR PUBLIC

LA NÉGOCIATION DE 1971-1972

La CSN a créé en 1970 le comité de coordination des négociations du secteur public (CCNSP), dont font partie la FNEQ et les trois autres fédérations ayant des membres dans les secteurs public et parapublic.

Cette coordination s’élargit lorsque, à l’invitation du président Marcel Pepin, la CSN, la FTQ et la CEQ s’unissent en front commun en janvier 1972. Un front uni devant un employeur unique. Ils obtiennent une table centrale de négociation pour les questions salariales. Les négociations des clauses normatives se font aux tables sectorielles. À la table centrale, les négociations se heurtent rapidement à l’intransigeance gouvernementale, qui refuse de négocier les demandes du front commun : salaire minimal de 100 $, indexation, sécurité d’emploi, régimes d’assurance et de retraite.

Pour débloquer la situation, les personnes syndiquées des trois centrales se donnent rapidement un mandat de grève générale illimitée, qu’elles exercent en mars puis en avril jusqu’à ce que la loi 19 rende la grève illégale. Tout s’enclenche ensuite à grande vitesse et mène au début de mai à l’emprisonnement des présidents de la CSN, la FTQ et la CEQ pour non-respect de la loi d’exception. La révolte gagne alors les quatre coins du Québec. Le mois de mai 1972 est mouvementé : on voit le déclenchement de débrayages massifs, tant au privé qu’au public, en plus de l’occupation de quelques villes. Les enseignantes et les enseignants des cégeps y participent activement.

Cette loi 19 est une des premières utilisées dans le secteur public 35 québécois pour contrer des mouvements de grève. Les différents gouvernements québécois, de toute allégeance, useront largement par la suite de cette arme législative dans leurs relations de travail, la loi ordonnant le retour immédiat au travail après 11 jours de grève. La négociation se termine en décembre 1972, alors que le gouvernement décrète les conditions de travail des enseignantes et des enseignants.

Cette période a défini le syndicalisme pratiqué à la CSN. La négociation de 1972 a d’ailleurs permis des gains appréciables, y compris pour les enseignantes et les enseignants : la mise en place d’un régime de retraite indexé, le RREGOP, l’instauration en dernière année de convention d’un salaire minimal de 100 $ par semaine pour les personnes salariées de l’État, et des hausses salariales de plus de 22 % sur 4 ans en plus de l’indexation des salaires au cout de la vie. Les enseignantes et les enseignants obtiennent aussi un régime amélioré de sécurité d’emploi.

Le conseiller syndical Guy Beaulieu, qui sera plus tard conseiller à la FNEEQ, dit de cette période : « Le mouvement syndical québécois vit des moments historiques avec la mise en place du premier front commun syndical face au gouvernement employeur. La revendication du 100 $ par semaine pour tous était la demande phare de ce front commun. Or que les enseignantes et les enseignants, des privilégiés de ce point de vue, se battent pour un tel objectif était grandiose. Nous étions crédibles dans la population. Le mouvement syndical avait un rôle de locomotive à cette époque. »

Mais la CSN implose. L’orientation politique de la centrale, le front commun, la grève dans le secteur public ainsi que les occupations de villes en mai 1972 amplifient le malaise au sein du comité exécutif, et la centrale se divise. C’est la scission. Les trois dissidents Dion, Dalpé et Daigle quittent l’exécutif et la centrale, entrainant avec eux quelques dizaines de milliers de personnes syndiquées, principalement du secteur privé. Elles se réunissent dans une nouvelle centrale, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). Dans la contestation, plusieurs syndicats de la fonction publique quittent aussi le navire pour devenir indépendants.

ATTAQUER LE DÉCRET

La période de transition entre les négociations de 1972 et celles de 1975 n’est pas de tout repos. Les syndicats de la FNEQ n’ont qu’une idée en tête : attaquer le décret, principalement sur la question de la participation des enseignantes et des enseignants à la vie pédagogique que le gouvernement veut limiter, sinon éliminer. Des conflits locaux éclatent au COFI de Laprairie et au cégep de Saint-Hyacinthe. Au premier conseil fédéral qui suit le décret, à la mi-février, la stratégie présentée dans le document « Les mêmes objectifs, d’autres moyens » est étudiée :

- « Les objectifs visés par le gouvernement et les administrations locales sont clairs : démunir les professeurs en les isolant, en les coupant de leur moyen d’organisation, le syndicat ; rendre les recours plus difficiles ; mais aussi asseoir et garantir le pouvoir et les privilèges des administrations locales. Comment ? En voulant faire du chef de département, un patron ; en constituant une commission pédagogique fantoche ; en offrant un CRT décisionnel, mais qui nous coupe de possibilités de griefs ; en faisant du comité de sélection des professeurs, un organisme patronal ; en se voulant unilatéralement maître de la classification [6]

C’est cependant sur ce point de la classification des enseignantes et des enseignants que la mobilisation va se construire. En février, la Fédération n’a pas encore saisi l’ampleur de la crise de la déclassification. Elle démarre une enquête puis une autre. Le portrait se précise à la mi-mars, lorsque le gouvernement est dans l’obligation de payer la rétroactivité des salaires comme stipulé dans le décret. Pour les enseignantes et les enseignants, le salaire se calcule selon l’ancienneté et la scolarité, facteurs qui sont remis en cause pour 35 % des enseignantes et des enseignants dans la déclassification gouvernementale.

Commencé en 1969, le classement des enseignantes et des enseignants par comité paritaire se voit interrompu et remplacé en 1971 par un manuel de classification rédigé par la partie patronale. Le décret de décembre 1972 fait le reste du travail : le ministre seul décide à la fois de la manière de classer et du classement, sans droit de regard de l’enseignante ou de l’enseignant.

Une opposition au décret s’organise : peut-on accepter que les droits des enseignantes et des enseignants soient ainsi bafoués, qu’on les prive rétroactivement d’une partie parfois importante de leur salaire sans qu’ils ne puissent rien dire ? Il semble que non. Gel des cours, retenue des notes et journées d’étude se succèdent. Les syndiqués du cégep de Saint-Laurent mènent la lutte et tiennent trois mois en grève.

La nouvelle classification dévalue à la fois les années de scolarité et les années d’expérience. Les enseignantes et les enseignants du secteur technique sont particulièrement touchés. De même, si une enseignante ou un enseignant a combiné deux années d’étude en une seule, cela compte pour une seule année de scolarité. Certaines directions de cégep sont sensibles au sort de leur personnel enseignant. Le conseil d’administration du cégep Vanier, par exemple, décide de payer cette rétroactivité salariale selon son propre classement provisoire, sans tenir compte du manuel gouvernemental. Le gouvernement réagit en gelant les fonds du cégep à la banque. Même chose au cégep de Saint-Laurent, où les enseignantes et les enseignants décident de geler les cours. Le cégep est mis en tutelle.

En avril, les syndicats de huit collèges ont gelé les cours. Une semaine plus tard, le gouvernement revient à la table de négociation et fait une proposition pour régler la rétroactivité, que les syndicats rejettent. Une semaine plus tard, 24 syndicats gèlent les cours. La retenue des notes s’ensuit, ainsi qu’une nouvelle proposition gouvernementale sur la rétroactivité et un nouveau rejet par les présidentes et présidents des syndicats. La lutte est reportée à l’automne. La session est annulée au cégep de Saint-Laurent. Pour appuyer le personnel enseignant touché, le conseil lui verse une allocation de grève de 100 $ par semaine. En aout, les négociations reprennent sur l’annulation de la session. Finalement, une entente de principe intervient en septembre, une entente satisfaisant les principales revendications de la Fédération, y compris l’absence de représailles pour les syndiqués qui ont mené l’action.

- Mêmes objectifs, d’autres moyens était le mot d’ordre que nous lancions dès janvier 1973 lors d’une réunion de présidents. Il s’agissait alors de rendre inopérantes ::plusieurs clauses du décret concernant la participation par la cohésion syndicale dans chaque CEGEP.

- La loi 19 et le décret pesaient lourd alors sur la vie syndicale. Il n’était pas facilement pensable que les professeurs soient prêts quelques mois plus tard à ::entreprendre des actions sur un point du décret. Même la réunion des présidents du 31 mars, la première portant sur la déclassification, ne permettait pas de penser ::que le mouvement pourrait reprendre. Il ne faut pas négliger ici l’impact du nouveau moyen d’action généré par l’action elle-même, au CÉGEP de Saint-Laurent : le gel ::de cours, et ce, même si le Gouvernement a annulé la session.

- La déclassification a pris les professeurs de plusieurs collèges par surprise. Ils ont réagi, ont fait preuve de solidarité, en particulier, devant l’acharnement du ::ministère de l’Éducation envers le syndicat du CÉGEP de Saint-Laurent. Les réunions de présidents ont joué le rôle de comité de stratégie et ont servi à mobiliser et ::informer ceux qui ne participaient pas encore à l’action.

- L’entente intervenue permet d’atteindre complètement ou dans une large mesure les principaux objectifs que nous nous étions fixés lors du Conseil fédéral du 5 mai […]

- La meilleure façon de ne plus avoir de décret, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas, dans les faits, de décret. La déclassification, c’était un des articles du ::décret dont les effets étaient inacceptables. Il y en a d’autres[7]...

AU COFI DE LAPRAIRIE[8]

En 1972 et 1973, le gouvernement alimente l’insécurité dans les Centres d’orientation et de formation des immigrants (COFI), qu’il met en place depuis 1970. La question de l’intégration des immigrants à la culture majoritaire est alors une question de société. C’était avant la loi 101 et l’obligation de franciser.

Les enseignantes et les enseignants du COFI de Laprairie s’organisent en syndicat et arrachent durement de bonnes conditions de travail après un long lockout de cinq semaines. Quelques mois plus tard, la direction ministérielle à l’Immigration ferme des classes à Laprairie pour en ouvrir dans des écoles désaffectées de la CÉCM. La moitié des enseignantes et enseignants sont immédiatement touchés et tous sont menacés de perdre leur emploi à court terme.

Les revendications des enseignantes et des enseignants sont claires : augmenter les heures de cours de français de 20 heures à 40 heures tout en conservant les 20 heures de cours d’anglais et assurer une certaine sécurité d’emploi au personnel enseignant afin de permettre une véritable carrière de spécialistes de l’enseignement aux immigrants.

Jean Bienvenue, ministre de l’Immigration, veut de toute évidence casser le mouvement de syndicalisation dans ces centres d’intégration des immigrants. Finalement, il y a entente.

- […] le conflit au COFI de Laprairie a pris fin le 20 novembre. Les professeurs et autres employés ont approuvé la convention collective signée aux conditions du ::syndicat. Du même coup, l’administration en a profité pour congédier une vingtaine d’employés non syndiqués[9].

Les COFI ont été abolis en 2000.

AU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE[10]

Le conflit au campus de Saint-Hyacinthe du cégep Bourgchemin éclate autour d’une expérience de collégialité dans les services aux étudiants du campus et de la répression qui s’en est suivie. Certaines directions de cégep semblent prendre à leur compte l’attitude autoritaire du gouvernement, sur l’idée de la participation, par exemple.

Début 1971, les intervenants des services aux étudiants du campus 39 de Saint-Hyacinthe entreprennent une réflexion sur la gestion de leur service. Ils réalisent que la mise en commun de leurs connaissances en atelier, quel que soit le rôle de chacun dans l’organisation, rend leur travail plus intéressant et plus efficace. Lorsque le directeur des services démissionne en juin, ils en demandent l’autogestion. La direction refuse, puis demande que l’atelier de cogestion soit démembré. Deux points agacent particulièrement la direction : l’aspect décisionnel de l’atelier et la participation du personnel de soutien. Une menace pour le pouvoir, un mauvais exemple pour la communauté collégiale.

Madeleine Jacques, animatrice aux activités socioculturelles, est congédiée en septembre :

- « L’arrêt de l’expérience et l’attitude de l’administration jusqu’à maintenant (menaces, congédiement, retenues de salaires, télégrammes et lettres exigeant une ::soumission inconditionnelle à leur idéologie) montrent sans l’ombre d’un doute que dans la conception actuelle de la démocratie, l’individu est libre de poursuivre ::ses fins et intérêts individuels sur la base des conditions générales existantes, mais qu’il n’est pas libre de poursuivre la transformation de ces conditions ::générales selon des fins et des besoins communs[11]. »

Quelques semaines plus tard, l’animateur à la pastorale est à son tour congédié, pour son refus de se conformer aux décisions de la direction. Le jour même, les enseignantes et les enseignants réagissent, une quarantaine d’entre eux débraient. Une soixantaine de personnes rencontrent quatre membres de la direction, les questionnant sur les raisons des deux congédiements. Revirement : ces quatre membres de la régie interne font parvenir à la direction générale une lettre demandant la poursuite de l’expérience d’autogestion et le réengagement des deux personnes congédiées, sans quoi ils démissionnent. Dans les jours qui suivent, ils déclarent avoir subi des pressions de la part de 23 enseignantes et enseignants, « les personnes agissantes », qu’ils identifient. Ces derniers sont appelés par pli recommandé à leur domicile à se présenter devant le directeur du campus. Ils y vont en groupe de 60 personnes, ceux n’ayant pas été convoqués agissant en tant que membres de leur syndicat. La direction refuse la rencontre dans ces conditions. Le conflit durera neuf semaines.

LE COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ

Le comité école et société, créé en 1975, est l’équipe de recherche, le laboratoire d’idées de la FNEQ, sa force diront plusieurs. Formé d’enseignantes et d’enseignants libérés de leur tâche régulière, parfois aussi peu que trois ou quatre, le comité alimente par ses recherches les grands débats qui traversent la Fédération. Dès sa création, il travaille beaucoup sur les positions de la CSN en éducation.

Denis Choinière donne la mesure de l’importance du comité :

- Le travail du comité école et société depuis 1975 donne une idée de tous les grands débats qui ont eu lieu à la FNEEQ. Tous les sujets discutés au comité tracent un ::portrait éloquent des oppositions et des politiques, des débats à la FNEEQ. Je ne peux pas décrire l’histoire de mon exécutif sans parler du travail du comité école, ::des 30 mémoires qu’on a déposés au gouvernement, ni à combien de commissions parlementaires nous avons participé. J’ai rencontré 12 ministres de l’Éducation durant ::mon mandat. En rendre compte serait un immense travail[12].

PHOTO PAGE 40 EXÉCUTIF FNEQ

LA NÉGOCIATION DE 1975-1976

Une nouvelle ronde de négociation des secteurs public et parapublic débute en 1975. Il y a beaucoup d’inquiétude dans les cégeps, où la mobilisation est plutôt faible. Le décret de 1972 a fait mal et de nombreuses directions de collège en profitent pour s’imposer face aux syndicats. Il y a aussi un important malaise concernant la centralisation des négociations de 1972. Il n’est pas question de répéter cette erreur.

Une nouvelle structure, les 40, a été mise en place. Quarante parce qu’il y a 40 cégeps au sein de la FNEQ ayant chacun son délégué au comité de négociation. Cela crée une dynamique invraisemblable qui ouvre la négociation avec force. Plus tard, on apprendra que la partie patronale surnommait la structure « Francine Lalonde et ses 40 voleurs ». La perte d’un syndicat de cégep fait en sorte que le comité devient le comité des 39 pendant la négociation.

Les priorités de négociation à la table sectorielle : la tâche, la classification et les salaires, la participation et la reconnaissance syndicale, l’éducation aux adultes et la sécurité d’emploi. À la table centrale : les salaires, une échelle unique de classement et une réduction des écarts salariaux.

La tâche est le dossier chaud pour les enseignantes et les enseignants. La norme 1/15 négociée en 1969 a montré ses limites, particulièrement en enseignement professionnel, où elle ne peut être appliquée de manière uniforme. Marcel Gilbert, le négociateur pour la FNEQ, qui en devient le président en juin 1976, propose diverses formules mathématiques pour susciter la discussion. La version H est choisie.

Selon cette formule, le calcul de la tâche n’est plus basé sur une charge individuelle, mais sur une allocation de postes à chaque collège selon les inscriptions reçues. Ensuite, le collège fait la répartition selon la convention collective. Les enseignantes et les enseignants obtiennent aussi une enveloppe budgétaire protégée, qui ne peut servir qu’à eux, ce qui équivaut à un plancher d’emploi.

- « À chaque négociation, les syndicats doivent défendre cette enveloppe que la partie patronale voudrait « ouvrir » pour l’utiliser à d’autres fins que l’enseignement ::(équipements, immobilisations, etc.). Les syndicats doivent aussi régulièrement défendre la structure départementale et son autonomie, considérées par les professeurs ::comme des leviers essentiels de leur compétence. La première lutte en ce sens eut lieu en 1975, au moment où le Rapport Nadeau voulait remplacer les départements par ::des modules. Les professeurEs devaient être regroupéEs selon le programme (module) et non selon la discipline. Par exemple, le module de soins infirmiers devait ::regrouper les professeurEs de soins infirmiers, mais également ceux de biologie, de psychologie et de sociologie enseignant aux étudiantEs de soins ::infirmiers[13].»

Cette négociation permet une nouvelle fois au gouvernement de peaufiner son arsenal juridique comme soutien à la négociation. Des lois spéciales sont votées pour contrôler les mouvements de grève dans les services de santé (loi 61 pour mettre fin à une grève tournante de 37 jours des infirmières) et dans l’enseignement (loi 23 pour mettre fin à une grève tournante de huit jours dans les collèges et les commissions scolaires). Ces nouvelles lois spéciales ne se contentent pas de mettre fin aux débrayages, elles s’attaquent directement aux syndicats et à leurs membres : présomption de culpabilité pour les grévistes, pénalités pour les représentants syndicaux, poursuites devant les tribunaux, suspension de la formule Rand, etc.

Une mobilisation grandissante, des mouvements de grève et de débrayage, une forte présence à la table de négociation font en sorte que la présidente Francine Lalonde et son équipe arrachent une convention exemplaire, qui est toujours la base de la convention actuelle des enseignantes et des enseignants de cégep. Cette convention a été obtenue par décret, mais les technocrates et les codirections de collèges l’ont qualifiée de « décret syndical ». Vingt-trois jours de grève non consécutifs ont appuyé cet effort de négociation. Le vote d’une loi spéciale en avril 1976, la loi 23, visant à empêcher tout mouvement de grève en enseignement, a un effet mobilisateur sur les membres et leur syndicat. Son caractère excessif a relancé la mobilisation au lieu de la réprimer.

Les syndicats considèrent que la loi 23 a permis de donner un second 43 souffle à la mobilisation. Plusieurs d’entre eux notent que le débat et la consultation sur la résistance à une éventuelle loi ayant été fait [sic] dès le début, les assemblées votèrent de défoncer la loi dans un climat bien différent de celui de 1972 pour la loi 19. Cette loi par trop excessive a stimulé la combativité des troupes et permis de réunir le secteur de l’éducation à celui des affaires sociales, déjà aux prises avec la loi 253 sur les services essentiels depuis janvier[14].

UNE ENTREVUE AVEC FRANCINE LALONDE 20 ANS PLUS TARD

« Q : Avez-vous des souvenirs particuliers de la FNEQ, des souvenirs heureux de négociatrice ou de présidente ?

R : J’en ai beaucoup. En particulier, le règlement de 1976 pour les cégeps, quand j’étais enceinte jusqu’au cou. J’ai accouché le 2 juillet et le règlement s’était fait en avril. Les négociateurs patronaux s’inquiétaient pour moi, mais je les rassurais. Nous étions passés à travers la phase finale dans la nuit, après trente-six heures d’affilée.

Ce fut une victoire arrachée, un extraordinaire moment pour moi, personnellement. Après l’affront des décrets de 1972, ce règlement pour les cégeps était une remise au monde. La nouvelle sécurité d’emploi qu’on avait alors obtenue allait nous permettre de faire les débats sur l’importance de la pédagogie, d’avoir une liberté d’action, de consolider nos bases. Quand on a commencé à faire du syndicalisme enseignant, on avait deux choix : soit on faisait un syndicalisme ordinaire en délaissant les questions pédagogiques, soit on tentait de faire un syndicalisme qui se sente responsable de la pédagogie. C’est fondamental, comme engagement professionnel et syndical, d’occuper le terrain de la pédagogie[15]. »

L’ENTRE DEUX

À la fin des années 1970, les relations de la Fédération avec le gouvernement du Parti québécois sont, disons, partagées. D’un côté la revendication d’un pays, de l’autre la revendication syndicale. Le dilemme n’est pas nouveau. La Fédération demande à la CSN de prendre position sur la question nationale, mais certaines actions du gouvernement péquiste sont très mal reçues dans les rangs syndicaux. L’idée que l’économie va mal, qu’il faut réduire les dépenses et se serrer la ceinture est bien implantée. Les politiques d’austérité font leur apparition autant au palier fédéral qu’au provincial.

Le 14 octobre 1976, le mouvement syndical canadien au complet déclenche une grève générale de 24 heures pour protester contre les lois fédérale (C-73) et provinciale (loi 64) imposant des mesures de contrôle des salaires. Ce sont 5500 des 8000 membres de la FNEQ qui participent au mouvement.

En 1978, le gouvernement Lévesque publie son Livre blanc sur les collèges, élaboré sans consultation auprès du milieu syndical. Un virage rondement mené, puisque dès l’année suivante, il vote les lois 24 et 25 qui modifient considérablement l’équilibre des forces dans l’enseignement collégial. La loi 24 crée le Conseil des collèges, « une sorte d’organisme de surveillance des collèges au service du MEQ[16]», alors que la loi 25 concentre le pouvoir au Ministère et chez le ministre. Les lois adoptées, le mouvement syndical n’a que 12 jours pour préparer et présenter un mémoire au gouvernement.

LA CRISE DU NON-RENOUVÈLEMENT

Les relations patronales-syndicales se basent sur le rapport de force que les deux parties établissent entre elles. La FNEQ pense avoir établi au long des années 1970 un excellent rapport de force dans son environnement : vis-à-vis les patrons et vis-à-vis les syndicats membres. Le décret « syndical » de 1976 en est une démonstration.

Les patrons, et plus particulièrement les directions de collège, cherchent à faire mal à la structure syndicale et à prendre l’initiative dans les négociations qui s’en viennent. Coordonnés, ils attaquent collège par collège les règles de sécurité d’emploi incluses dans la convention de 1976.

Lorsque la question se retrouve devant les instances fédérales, la majorité des syndicats refuse d’en faire une lutte commune. La suite est une série de luttes locales, avec des résolutions diverses. Plusieurs collèges sont touchés (Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, Vanier, Joliette, André-Laurendeau, Saint-Laurent, Lévis-Lauzon, Trois-Rivières…). La clause 8-4.12 prévoit que toute enseignante ou tout enseignant ayant 75 % ou plus d’une tâche complète doit la compléter par des cours à l’éducation aux adultes ou autre cours. Les directions de certains collèges ne déclarent une enseignante ou un enseignant temps complet que lorsqu’il a atteint son 100 %. Les syndicats ne sont évidemment pas d’accord et soutiennent que le soin de combler le 75 % revient au collège. Et si le collège n’arrive pas à ce 100 %, il doit quand même déclarer l’enseignante ou l’enseignant concerné à temps complet et le rémunérer comme tel.

Devant le malaise que cette lutte syndicale non coordonnée a suscité dans la Fédération, le secteur cégep – premier concerné – crée un comité d’enquête. Son rapport arrive à un constat majeur : cette épreuve de force sur la sécurité d’emploi a été un échec. Perte de confiance des membres envers la Fédération, manifestation de faiblesses devant les patrons, manque de solidarité.

TURBULENCES DEVANT

En prévision de la négociation à venir, le conseil fédéral définit en 1978 un ensemble de politiques, dites fédérales, encadrant la négociation et vote une politique de ralliement. Lorsqu’une décision est prise, la minorité se rallie à la majorité. En principe, les regroupements devaient appliquer les politiques fédérales adoptées en conseil. Cela ne s’est pas révélé aussi simple.

Christophe Auger a vécu cette négociation : « Dans la négociation de 1976, quand les 39 ou 40 décidaient, tous les syndicats se ralliaient. Autrement, il est absurde et irréaliste qu’on revendique une négociation centralisée et qu’ensuite on puisse dire dans le syndicat local : «Cela n’a pas d’importance, faites ce que vous voulez[17]. »

Le fonctionnement est lourd. Certains conseils fédéraux durent jusqu’à six jours et ne se terminent qu’avec une entente sur toutes les revendications de tous les secteurs par tout le monde. La Fédération n’est jamais allée aussi loin dans la recherche de la convention collective parfaite. Lucille Beauchemin, du public, et Denis Choinière, du privé, défendent une fédération unitaire, une fédération politique plutôt que de services.

Denis Choinière participait aux instances : « Tout cela a eu raison de l’équipe Beauchemin, démissionnaire en février 1979. Il devenait de plus en plus difficile de garder une ligne, de maintenir les politiques fédérales, les regroupements se prononçant contre les décisions du conseil. On a assisté à une fronde des regroupements contre la Fédération. Selon eux, il y avait contradiction entre les politiques fédérales et leur application dans la convention collective. Dans une telle situation, les comités de négociation devenaient les maitres du débat et, par le fait même, prenaient le contrôle des services et des ressources. S’il y a problème entre négociation et politiques fédérales, les politiques fédérales s’appliquent[18].»

LA DÉMISSION DE L’EXÉCUTIF BEAUCHEMIN

Dans un tel contexte, la Fédération est difficile à gouverner. Les positions semblent irréconciliables. Une ligne de fracture syndicale, qui en voisine une autre, politique, concernant la question nationale. Le Parti québécois au pouvoir prépare un référendum sur la souveraineté, mais doit se comporter en patron face à des organisations syndicales qui lui sont plutôt favorables. Et beaucoup de militantes et militants syndicaux tant à la CSN qu’à la FNEEQ sont des souverainistes qui poursuivent politiquement le même but que le PQ. Ils ne veulent pas nuire à la cause.

Finalement, les trois membres du comité exécutif de la Fédération démissionnent. Pierre Léonard, qui accepte de faire partie de l’exécutif suivant, a vécu la situation de près : « C’est le vide complet, on finalise le projet de convention collective, les négociations vont commencer bientôt et il n’y a personne qui veut aller à l’exécutif. Un comité intérimaire de six ou sept personnes essaie de tenir le fort, une situation vraiment difficile. Quelques-uns sont approchés et finalement décident de faire le pas. On demande à Francine Lalonde de revenir. Battue à la vice-présidence de la CSN, elle est retournée travailler au cégep. Elle accepte et forme un nouvel exécutif avec Shirley Roy et moi-même. Nous ne savions pas dans quoi nous nous embarquions, nous avons ramassé les pots cassés[19].»

C’est sous la présidence de Francine Lalonde qu’on ajoute un quatrième membre au comité exécutif, avec une obligation que les trois secteurs y soient représentés. Un gain pour le secteur privé. Apparaissent aussi les ateliers sectoriels, véritables ancêtres des regroupements tels qu’ils existent maintenant.

LA NÉGOCIATION DE 1979

Pendant ce temps vient la négociation, où deux lignes s’affrontent : le premier courant affirme que beaucoup de gains ont été réalisés en 1976, le temps du peaufinage approche ; le deuxième courant désire obtenir la convention parfaite dès maintenant.

Si l’on ajoute à cette fracture les problèmes de gouvernance, les incompréhensions entre le public et le privé, les négociations simultanées des deux secteurs, le refus d’accès à la table centrale pour le privé, la négociation du SPUQ et le SCCUQ en pleine organisation, on peut dire que la marmite bout.

En juin 1979, le gouvernement rencontre le front commun syndical, constitué de nouveau. Les demandes syndicales concernent les salaires, le régime de retraite, les primes d’éloignement et les droits parentaux, la mise en place d’un réseau universel et gratuit de garderies et l’éducation permanente. Les enjeux liés à la sécurité d’emploi et à l’application de la clause 8-4.12 incitent à une amélioration du processus.

Les droits parentaux deviennent un enjeu majeur de la négociation à la table centrale. À la table sectorielle, la partie patronale cherche à renforcer ses droits de gestion et à réduire la marge de manœuvre des professeures et professeurs et de leur syndicat.

Début novembre, les personnes syndiquées rejettent à 90 % les offres patronales ; un vote de grève générale illimitée, qui devrait débuter le 13 novembre, est pris à 56 %. La veille, le gouvernement vote une loi spéciale, qui suspend le droit de grève et de lockout jusqu’à la fin du mois. La loi est peu défiée. La partie syndicale est dans l’obligation de présenter les offres patronales aux assemblées générales et de procéder à un vote secret. Le front commun demande aux syndicats de défier la loi et de reporter le débrayage au 19 novembre.

Contrairement aux syndicats de la Fédération des affaires sociales, seulement sept syndicats de la FNEQ – pour 44 % des membres – se prononcent pour défier la loi. Des négociations intensives se poursuivent et le 19 novembre, comme voté, les syndicats des affaires sociales de la CSN sont en grève illégale. Deux jours plus tard, il y a entente à la table centrale et à la table des affaires sociales. Le projet de règlement est présenté à la FNEQ et la présidente Lalonde le déclare inacceptable. Des négociations intensives reprennent aux tables sectorielles et le comité de négociation présente aux 40, une semaine plus tard, un projet de règlement soumis aux assemblées générales comme stipulé par la loi spéciale.

La règle de la double majorité (majorité de syndicats et majorité de personnes syndiquées) n’est pas obtenue : 55 % des syndicats approuvent l’entente, mais 52 % des personnes syndiquées la rejettent.

Le projet rejeté, les 40 recommandent le recours à la grève générale. Un nouveau projet de règlement est déposé par la partie patronale et est aussi rejeté. Les personnes syndiquées de la FNEQ s’opposent de nouveau à la grève générale. De leur côté, les enseignantes et enseignants de la FEC-CEQ, ceux du primaire et du secondaire, les professionnels non enseignants et les employés de soutien du secteur scolaire et des cégeps sortent en grève, paralysant 22 cégeps syndiqués à la FNEQ. Cette grève durera de quelques semaines à plusieurs semaines selon les secteurs. Finalement, début mars, le comité de négociation de la FNEQ recommande l’acceptation des offres, à certaines conditions[20].

Au sortir de cette négociation, les gains syndicaux sont tangibles : congé de maternité de 20 semaines ; congé de paternité de cinq jours ; congé d’adoption de dix semaines ; congé sans traitement de deux ans après l’accouchement ; primes de disparité régionale en hausse de 60 % ; gain salarial de 42,9 % sur 4 ans.

Ce fut une période difficile. Pour beaucoup, la graine de la désaffiliation, qui surviendra à la fin des années 1980, était semée. Beaucoup de double discours, décalage entre ce qui se dit dans les instances et dans les syndicats, clivage entre les assemblées syndicales et la structure. Dynamique malsaine dans le fonctionnement syndical.

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

En 1972, les établissements privés sont décrétés tout comme ceux du public, sur le normatif et le salarial. C’est la seule fois que cela se produit, puisque le gouvernement ne voudra plus s’occuper des conditions de travail, surtout pas localement. C’est surtout une indication que les conditions salariales et de travail du privé s’aligneront de plus en plus sur celles du public, ce qui n’est pas nécessairement une bonne nouvelle. Les enseignantes et les enseignants du privé ont souvent eu de meilleures conditions de travail que leurs vis-à-vis du public, principalement concernant la tâche. De négociation en négociation, cet avantage de qualité, sur lequel le privé a tablé pour son recrutement, tend à diminuer sinon à disparaitre.

Le sentiment d’insatisfaction des syndicats du privé envers la Fédération grandit. Ils voient leur rapport de force diminuer et ne se sentent pas appréciés dans leur Fédération, même s’ils sont parmi les fondateurs. Ils ne sentent surtout pas que la Fédération met autant d’énergie qu’au public pour appuyer la négociation. Beaucoup choisiraient d’être membres de la CSN sans affiliation fédérale si cela avait été possible.

La position floue de la Fédération sur la présence du secteur privé dans l’offre en éducation ne règle rien, et irrite les membres du privé. En fait, tout le monde sait qu’elle est contre, même si elle ne l’affirme pas ainsi. En 1976, l’élection du PQ, qui s’est prononcé dans son programme pour l’abolition du secteur privé en éducation, augmente leur insécurité. Qui va les défendre ?

Car la FNEEQ est absente du débat. Cela vient surtout de l’indifférence des syndicats de cégep à leur égard, voire de l’hostilité : pourquoi sont-ils ici ? Voici un exemple de cette indifférence : le syndicat du collège de Lévis, très militant, négocie en 1976 sans l’aide de la FNEQ. Ses membres arrachent une bonne convention, mais refusent de signer : ils attendent l’entente sur le salarial négocié par le secteur public. Ils auraient aimé faire partie des négociations du secteur public. Pour manifester leur solidarité, ils choisissent de débrayer en même temps que les syndicats de cégep. Ils demandent donc à la FNEQ de faire partie de la chaine téléphonique qui diffuse les mots d’ordre de débrayage, mais ils attendent les communications en vain. Ils se débrouillent donc seuls : chaque jour un militant se lève tôt le matin, s’informe par la radio sur les actions à venir et démarre en cas d’action la chaine téléphonique mise en place. Et ils débrayent comme les syndicats du public. Finalement, ils gagnent leur point et, encore aujourd’hui, ils ont la même échelle de salaires que le secteur public.

Le débat sur la pertinence du secteur privé dans l’enseignement a été tenu sous le boisseau depuis la création de la FNEQ. Les positions sont ambigües, n’ont jamais été définies clairement. La parution du rapport Nadeau, qui prône un financement public égal pour le public et le privé, force la Fédération à se positionner.

Mandaté en 1973 pour rédiger un rapport sur l’éducation collégiale, le comité Nadeau remet son rapport en 1975. Parmi les points traités, celui du collégial privé. Le comité recommande que le public et le privé soient traités sur un même pied, à financement égal :

« À la FNEQ, le débat sur l’enseignement privé a resurgi à l’occasion de l’étude du Rapport Nadeau. Les participants à une session de travail, en mars dernier, s’opposaient au financement public des écoles privées. Ces participants étaient en majorité des membres des syndicats d’enseignants de cégep[21].»

Vis-à-vis de ses membres et de la CEQ qui prône la suppression du financement des institutions privées, la Fédération se doit d’adopter une position claire par rapport au secteur privé. Un des premiers mandats du comité école et société est alors de clarifier cette position. Un numéro complet du journal de la Fédération est consacré à la question[22].

Après une consultation des syndicats du privé, le bureau fédéral puis le conseil prennent position dans les années 1976-1977. La Fédération favorise l’intégration du secteur privé dans le secteur public tout en protégeant les emplois des enseignantes et des enseignants qui y travaillent[23].

- […] le Conseil fédéral de novembre 1977 adopte la désormais célèbre proposition en 5 points. Cette proposition a pour but l’intégration du privé au public. Il ne ::serait pas inutile de la rappeler :

- — QUE le gouvernement déclare publiques et traite comme telles les actuelles institutions privées dispensant des enseignements réguliers qui se soumettront au régime

- pédagogique, aux critères d’accessibilité par la clientèle scolaire et aux normes de financement du réseau public ;

- — QUE les institutions ne répondant pas à ces critères ne soient plus subventionnées par l’État ;

- — QUE les employés des actuelles institutions privées soient donc intégrés au réseau public avec leur unité d’accréditation et, par conséquent, les garanties ::syndicales nécessaires (expérience, ancienneté, classement, sécurité d’emploi, etc.) ;

- — QUE le gouvernement révise ses politiques de formation des nouveaux maîtres de manière à rendre possible l’intégration du personnel en place sans provoquer de

- coûts additionnels ;

- — QUE la FNEQ dénonce : a) la fermeture d’écoles publiques lorsque ce n’est pas strictement nécessaire ; b) la fermeture d’une école publique tant qu’existe une école ::privée dans cette région ; c) l’ouverture de nouvelles écoles privées.[24]

Denis Choinière, enseignant au Petit Séminaire de Québec, a participé aux discussions : « L’éducation, selon la décision, est un service public et on doit abolir les écoles privées sans que cela se fasse sur le dos des personnes qui y travaillent. Donc vous nous intégrez. C’est une position forte. Les assemblées ont approuvé cette position. Cela favorisait même notre rapport de force dans la négociation : si ça ne va pas, on demande l’intégration[25]. »

Cette politique de la FNEQ sur le secteur privé – on négocie un financement correct et on les intègre dans le secteur public – n’a vu sa réalisation que dans quatre collèges : le Petit Séminaire de Saint-Georges, qui devient le cégep Beauce-Appalaches (1990) ; le Collège Marie-Victorin, qui devient le cégep Marie-Victorin (1993) ; l’École de musique Sainte-Croix, qui est intégrée au cégep de Saint-Laurent (1997) et le Collège de l’Assomption, qui est intégré au cégep régional de Lanaudière (1998).

Cette politique fédérale ne sera révisée qu’en 2015.

Les négociations

Quand le Syndicat professionnel des enseignants (SPE) est aboli entre 1972 et 1976, au fil de la transformation des sections locales en syndicats autonomes, les employeurs se déclarent libérés de l’obligation de négociation provinciale. Effectivement, les négociations qui suivent se font collège par collège. Pour plusieurs, les syndicats du privé et la Fédération ont eu tort de ne pas défendre à ce moment-là la négociation provinciale. Le privé est donc confronté à des négociations locales difficiles et fait même face à des grèves importantes au Petit Séminaire de Québec ainsi qu’au Collège Notre-Dame.

DES CONFLITS MARQUANTS DANS DEUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Les membres du Syndicat des enseignants du Petit Séminaire de Québec ont fait la grève en 1975 pour obtenir une convention collective satisfaisante. Les 57 enseignantes et enseignants laïques qui y travaillent, au secondaire comme au collégial, y assurent la grande majorité des charges de cours. Après plusieurs mois de négociation infructueuse et de moyens de pression divers, les enseignantes et les enseignants déclenchent la grève le 24 janvier après l’avoir votée à 95 %. Au cœur du litige : les salaires et les avantages sociaux ainsi que la sécurité d’emploi et la charge de travail.

Francine Lalonde, alors présidente de la FNEQ, donne la mesure du conflit dans le journal de la Fédération :

Pourquoi parler de la grève du Séminaire de Québec ? Parce que cette institution résume peut-être de diverses manières les problèmes et les attitudes retrouvés dans l’ensemble du réseau et que de ce fait, ce conflit met en lumière la nécessité de ne pas sous-estimer la résistance patronale vis-à-vis les revendications syndicales. S’il y a grève au Séminaire de Québec, c’est que quelque chose a changé tant chez tes syndiqués que chez les employeurs des institutions privées. Si cette grève dure si longtemps, c’est que ces changements n’iront pas sans heurter des habitudes et des mentalités. En ceci, la grève au Séminaire mérite une analyse afin d’en tirer des leçons, là comme ailleurs[26].

AU COLLÈGE NOTRE-DAME

La négociation au Collège Notre-Dame (CND) se déroule autrement. La congrégation des frères de Sainte-Croix, propriétaires du Collège Notre-Dame et de l’Oratoire, tente un coup de force. Sous la gouverne du frère Bastien, franchement anti-CSN, antisyndicale, antisocialiste, la congrégation donne du poing sur la table et se distingue. Le collège participe à une négociation regroupée avec sept autres collèges. Leurs huit syndicats d’enseignantes et d’enseignants remportent cette table unique de négociation (le Collège Jean-de-Brébeuf, le Séminaire de Saint-Hyacinthe, le Séminaire de Joliette, le Séminaire Saint-François de Cap-Rouge, le Séminaire des Salésiens (Sherbrooke), le Séminaire Saint-Georges-de-Beauce et le Collège Notre-Dame). Alors que les négociations communes sont entreprises depuis mai 1975, qu’elles progressent plus que lentement, voilà qu’en novembre la partie patronale dissout la table de négociation et renvoie le tout au niveau local. Le syndicat du CND ne l’entend pas ainsi et tient un vote de grève. Les négociations reprennent au niveau local, difficilement, jusqu’au 18 décembre, où le syndicat rejette les offres patronales en assemblée générale et renouvèle son vote de grève au moment jugé opportun. Informée, la partie patronale déclenche le lockout dès le lendemain, à la veille du congé des Fêtes. Ce lockout ne touche que les 34 professeures et professeurs syndiqués du Collège, les privant ainsi de leur paye de vacances.

Le lockout est levé le 3 janvier, mais le 5 janvier les professeures et professeurs ne rentrent pas au travail, aucune condition de retour au travail n’ayant été négociée. C’est la grève. Malgré cela, le collège reste ouvert au moyen d’une restructuration des groupes-cours et des horaires et d’une vaste entreprise de communication de la partie patronale vers les parents d’élèves. Dans le but de faire croire que rien n’a changé, que tout se passe pour le mieux. Neuf étudiants, qui se sont informés de la situation auprès du syndicat, sont mis à la porte. La grève se termine le 3 mars.

Francine Lalonde en parle ainsi dans son rapport au conseil fédéral du 5 mars 1976 :

- Il faut souligner avec force que malgré toutes les difficultés rencontrées et la détermination des frères de Sainte-Croix forts de l’appui de l’Association des ::Institutions de l’Enseignement privé de casser le syndicat, les professeurs du Collège Notre-Dame pourront rentrer au travail la tête haute lundi matin. Il y a, bien ::sûr, entre le projet de convention et la convention, un écart important, mais des gains certains laissent loin derrière le décret, et ce, à plusieurs égards. L’appui ::certain que nous avons apporté, en tant que fédération, a été lent à s’organiser – il a fallu compter avec le rodage des structures d’appui des cégeps et le retour ::tardif à la session d’hiver des professeurs de cégep – mais il y a certes un autre facteur qui a joué, et c’est l’enseignement privé.

- Il y a des professeurs de collèges privés qui s’identifient au système d’enseignement privé, comme des travailleurs d’autres secteurs à leur usine par exemple, mais ::avec, en plus, le rôle d’intellectuels de service. C’est une constatation qu’il faut faire. Il y a aussi des professeurs de cégeps [sic] et d’universités [sic] qui ::identifient les professeurs des collèges privés à l’enseignement privé. Quand les syndicats des collèges privés seront tous combattifs comme quelques-uns qui ont fait ::leurs preuves, l’enseignement privé ne sera plus ce havre à l’abri des conflits syndicaux où tout se passe comme il y a 20 ans. Les conditions de lutte sont plus ::difficiles pour les syndicats des collèges privés : ils sont petits, très près des patrons – qui-agissent-en-propriétaires-paternalistes – et constamment menacés de ::fermeture du collège. Lors de la prochaine ronde de négociation, il faudra établir une coordination plus étroite entre les négociations des collèges privés, des ::cégeps et, souhaitons-le, de l’Université du Québec[27].

LA NÉGOCIATION DE 1979

Neuf des 16 syndicats que compte la FNEQ dans les établissements privés veulent une négociation commune, un comité de négociation unique. Ils aimeraient une table provinciale où tous les patrons seraient réunis. De plus, ils revendiquent leur place au front commun, aux côtés des enseignantes et des enseignants des cégeps, dont ils partagent les objectifs[28].

Plusieurs points de leurs conventions se ressemblent d’un collège à l’autre, mais ils recherchent une harmonisation plus poussée des conditions de travail dans les établissements concernés. Surtout, ils recherchent un mécanisme de sécurité d’emploi comme celui des cégeps.

L’esprit de collaboration – ou le rapport de force – qui existait au temps du SPE semble avoir disparu. Une négociation commune n’est plus à l’ordre du jour chez les patrons, qui rejettent la table provinciale à la faveur de négociations locales. Ils y ajoutent pour un temps le refus de libérer le comité de négociation syndical[29].

Dans le public comme dans le privé, les syndicats n’arrivent pas à faire libérer leurs comités de négociation. Simplement de la mauvaise foi, une volonté d’exacerber la situation, de faire perdre du temps à la partie syndicale. Un affrontement éclate au Collège de Rosemont, où la direction refuse de réengager un professeur de philosophie, au mépris de la recommandation majoritaire du comité de sélection de ce département. La décision relève de la discrimination politique, la direction disant que ce professeur avait appuyé la grève étudiante lors de la session précédente et y avait même participé en présidant des assemblées générales. Le bras de fer dure une dizaine de jours et, finalement, le Collège réengage le professeur, « compte tenu des plus grandes difficultés appréhendées suite à la décision de votre A.G. [sic ][30].» L’assemblée syndicale avait décidé de faire connaitre sur plusieurs tribunes la discrimination politique exercée par la direction du cégep.

Les comités de négociation syndicaux libérés, chaque collège mène sa négociation de son côté, ce qui n’empêche pas la coordination. Tous sont partis sur la base des politiques fédérales décidées en conseil. Certains syndicats, dont celui du Séminaire de Saint-Georges de Beauce, arrachent une convention pratiquement identique à celle développée en conseil fédéral, exception faite du chapitre sur la sécurité d’emploi.

À l'Université

Le Syndicat des Professeurs de L’Université du Québec (SPUC)

L’Université du Québec est instituée en 1968 et son campus montréalais, l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ouvre ses portes en 1969. Dès l’ouverture, des professeures et professeurs s’organisent en association, qui est rejetée, puis en syndicat. Le Syndicat des professeurs de l’Université du Québec (SPUQ) est créé en 1970, s’affilie à la FNEEQ et à la CSN, et est accrédité en 1971. Il est le premier syndicat de professeures et professeurs d’université à s’affilier à une centrale ouvrière. En 2019, il est toujours membre de la CSN, mais a quitté la FNEEQ pour la Fédération des professionnèles (FP-CSN) en 1989.

Dès leur première négociation à l’automne 1971, les professeures et professeurs tiennent une grève de deux semaines et demie, prolongée de trois jours après l’entente afin que l’Université donne un plein salaire aux employés de soutien qui n’avaient pas traversé leurs lignes de piquetage. Ils obtiennent la permanence des enseignantes et des enseignants ainsi que l’autonomie départementale.

Le SPUQ joue un rôle déterminant dans la formation, en 1973, du Comité de liaison intersyndical de l’Université du Québec (CLIUQ), une instance de concertation pour les syndicats de professeures et professeurs des différentes constituantes de l’Université du Québec. Louis Gill, professeur d’économie à l’UQAM et membre du SPUQ, nous raconte: « À l’initiative du CLIUQ, un comité de coordination des négociations dans le secteur universitaire (CCNSU) a vu le jour en 1975, réunissant les syndicats de professeurs des constituantes de Montréal, Trois-Rivières et Rimouski, alors affiliés à la CSN, et les syndicats de professeurs de la constituante de Chicoutimi, de l’INRS et du Centre universitaire de l’Ouest québécois (CEUOQ), alors affiliés à la CEQ[32]. »

En 1977, le SPUQ fera une autre grève, plus dure celle-là, qui durera 123 jours. La préservation des salaires des employées et employés de soutien sera encore un enjeu dans le règlement, et un gain comme en 1971. Jean-Marc Piotte nous raconte : « Le siège social – l’Université du Québec – voulait casser le syndicat. On a gagné, mais ce fut difficile. Les profs de Science de la gestion continuaient de donner leurs cours dans d’autres locaux, avec salaires. Cela est ensuite devenu impossible avec la loi anti-scabs que notre grève a concouru à créer. Une grève très dure avec comme enjeu le contrôle de la commission des études. Nous y avions la majorité, que nous avons perdue avec l’ajout des chargées et chargés de cours et des étudiantes et étudiants[33]. » L’assemblée départementale, composée uniquement de professeures et professeurs, conserve l’approbation du choix des nouveaux profs. Sur les autres sujets, ses décisions doivent être entérinés par la commission des études. Il revient aussi à l’assemblée générale du syndicat de désigner les délégations professorales aux instances universitaires. Ce contrôle échappe ainsi à la direction de l’Université, qui le revendiquait.

Ce conflit marque un jalon important dans l’histoire de l’Université du Québec, comme l’écrit Simone Landry, présidente du SPUQ de 1993 à 1997, dans le document syndical du 25e : « […] la plus grande offensive des années soixante-dix contre la démocratie universitaire dans le réseau de l’UQ se retrouve dans le projet de réforme du président Robert Després, adopté par l’Assemblée des gouverneurs le 26 juin 1974. Cette réforme centralisatrice visait à transformer en profondeur l’Université du Québec et l’ensemble de ses constituantes. […] Une grève de quatre mois à l’UQAM, en 1976 et 1977, événement mythique dans l’histoire de notre syndicat, eut raison de cet effort inouï pour détruire l’autonomie des universités en même temps que la démocratie universitaire. À l’UQAM, ce fut le dernier grand affrontement sur ces principes fondamentaux, qui furent maintenus dans les conventions collectives subséquentes[34]. »

Le conflit du SPUQ suscite de nombreux appuis de syndicats, fédérations et centrales syndicales, de personnalités du monde des arts, des sciences et des médias, et du monde universitaire. Le SPUQ bénéficie également à l’interne de l’appui du SEUQAM, du SCCUQ et de l’AGEUQAM[35].

Fortes tensions au sein du SPUQ. À l’assemblée générale statutaire du printemps 1979, pour la première fois dans l’histoire du syndicat, deux équipes complètes sont candidates à la direction du syndicat, l’une incarnant la continuité militante du syndicat, jusque-là en contrôle; l’autre plus modérée, voire conservatrice, qui l’emporte.

Dans les années 1970, dans les Universités, les syndicats de professeures et professeurs et de chercheuses et chercheurs suivants sont affiliés à la FNEQ-CSN :

— le Syndicat des Chercheurs de l’Université du Québec (SCUQ), qui représente les employés des groupes bureau, métier et service, aide technique, professionnel et technique de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Le SCUQ comprend plus de deux cents membres répartis dans quatre centres de recherche ainsi qu’à l’administration générale. Il sera affilié à la FESP après avoir quitté la FNEQ ; — le Syndicat des Professeurs de l’Université du Québec (SPUQ) à l’UQAM ; — le Syndicat des Professeurs de l’Université du Québec à l’UQTR, Trois-Rivières ; — le Syndicat des professeurs de l’Université du Québec à l’UQAR, Rimouski, affilié en 1976.

Quatre mois à peine après la création du Centre d’études universitaires de Rimouski, premier nom de l’UQAR, une association de professeurs et de professeures se crée en novembre 1969. Ce regroupement se transforme en syndicat professionnel l’automne suivant, puis devient un syndicat accrédité en février 1973.

En 1974-1975, un mouvement de centralisation des pouvoirs patronaux entre les mains de la direction de l’Université du Québec, à l’initiative du président Robert Després, incite les membres du SPPUQAR à s’affilier à la CSN en mars 1976, où se trouvent déjà nos collègues de l’UQAM (SPUQ). Le premier résultat tangible de ce mouvement est l’obtention, en 1977, d’une nouvelle convention collective, mais celle-là modelée sur celle du SPUQ et dont l’armature essentielle subsiste encore aujourd’hui.

Dans la deuxième partie des années 1980, un sentiment de malaise croissant est ressenti par les membres du SPPUQAR à l’égard de la CSN et ils décident de se désaffilier de la centrale en octobre 1988.

Les Chargées et Chargés de Cours

L’histoire des chargées et chargés de cours à la FNEEQ est exceptionnelle. Avant leur syndicalisation, ces travailleuses et ces travailleurs sont carrément le lumpenprolétariat de l’enseignement à l’université. Ils sont précaires, mal payés, mais éduqués. Leur niveau de frustration très élevé leur donne la force de se regrouper et d’innover. Il n’est pas exagéré de dire que les conditions de travail des chargées et chargés de cours au Québec sont aujourd’hui les meilleures en Amérique du Nord dans cette catégorie d’emploi. Un modèle, initié par les chargées et chargés de cours de l’UQAM dans les années 1970. Le choix était simple: soit on répartissait la misère, soit on s’attaquait à la précarité pour en arriver à avoir un travail intéressant.

Précaires et sans protection, les chargées et chargés de cours de l’UQAM des années 1970 y donnent la moitié des cours au premier cycle. Ils sont dans une position ambigüe : le SPUQ aimerait bien avoir une section « chargées et chargés de cours», mais ces derniers craignent de se retrouver dans le même syndicat que leurs « patrons ». Après un bref regroupement des chargés de cours (RCC), le SCCUQ demande son accréditation en décembre 1976, en pleine grève du SPUQ. Il est accrédité 14 mois plus tard, en février 1978.

Les relations SPUQ et SCCUQ

Louis Gill : « Dès 1972, s’est développé à l’UQAM un mouvement de syndicalisation des chargés de cours. Le SPUQ, qui a appuyé ce mouvement dès le départ, favorisait cette syndicalisation dans le cadre d’une section du SPUQ. L’équipe qui s’est emparée du projet au moment de la grève de 1976-1977 a plutôt opté pour la formation d’un syndicat indépendant. Déjà tendus au moment de cette formation, les rapports entre le SPUQ et le SCCUQ se sont considérablement détériorés, plus particulièrement au cours de la première grève que le SCCUQ a menée en 1979. Ces rapports se sont améliorés par la suite pour s’envenimer de nouveau en 1987 au cours de la deuxième grève du SCCUQ. Dans un climat beaucoup plus serein aujourd’hui subsistent néanmoins des germes de tension. Ceux-ci tiennent à des conceptions fondamentalement différentes, voire diamétralement opposées, de l’enseignement universitaire et de ses liens essentiels avec la recherche[36].»

Finalement, alors que le SCCUQ négocie sa première convention collective, chargées et chargés de cours ainsi que professeures et professeurs s’entendent sur un protocole d’harmonisation de leurs conventions collectives. Cette première négociation du SCCUQ, marquée par une grève de deux mois à la session d’hiver, se soldera par une première convention collective de haut niveau, même si imposée par voie d’arbitrage.

Les chargées et les chargés de cours de l’Université de Montréal s’organisent à compter de l’été 1978. Insatisfaits de leurs conditions de travail et de l’indifférence du syndicat des professeurs (SGPUM) à leur égard, une quarantaine de chargées et chargés de cours mettent sur pied un syndicat et entreprennent une campagne de signatures de cartes. Ils vont mettre huit ans avant de négocier une première convention !

La grève des permanents de la CSN

En 1980, un événement exceptionnel se produit dans l’univers de la CSN: les permanents – c’est ainsi qu’on nommait alors les conseillers et les employés de soutien – se mettent en grève. Il y a incompréhension entre les employés et la partie confédérale sur la question du pouvoir. Les uns désirent plus d’autonomie dans leur travail, privilégient le travail d’équipe et la coordination, alors que les autres craignent de perdre le contrôle. Une histoire qui pourrait ressembler à ce qui s’est passé dans les années 1970 dans les cégeps. Ce n’est donc pas surprenant que la FNEQ ait joué un rôle important dans la résolution du conflit.

Comité école et société

Le laboratoire d’idées de la Fédération

Par Caroline Quesnel

La sixième année d’existence de la FNEQ (1974-1975) se déroule dans un climat social et syndical tendu, voire explosif: le taux annuel d’inflation dépasse les 10 %, le deuxième front commun a été formé de peine et de misère sous fond de tensions et de luttes intersyndicales (notamment dans les chantiers de construction à la Baie-James et au futur stade olympique), la lutte pour la défense de la langue française continue à prendre de l’ampleur[37] malgré des avancées récentes, des conflits de travail surgissent dans tous les domaines et l’essoufflement de l’élan de la Révolution tranquille se constate de plus en plus.

Pas moins de quinze nouveaux syndicats s’étant affiliés à la FNEQ durant l’année[38], on devine que les besoins entourant cette forte croissance sont imposants. Le rapport du vice-président, Guy Demers, fait état de la profusion des mandats donnés par les conseils fédéraux et de la difficulté de les remplir tous, notamment par manque de disponibilité des membres des comités ad hoc de la Fédération et du trop grand nombre de réunions auxquelles doivent assister les membres du comité exécutif. Il termine sa présentation par un cri du cœur : « Moins mais mieux[39]! »

De toute évidence, la Fédération a un urgent besoin de renforts. Lors du conseil fédéral de juin, un sous-comité du bureau fédéral recommande que la FNEQ se dote d’un comité sur l’école et la société qui mènerait deux types de recherche : l’une, à court terme, pour procéder à une analyse détaillée des rapports sur l’éducation publiés récemment par différents organismes[40] ; la seconde, à moyen terme, dont l’objectif serait de « former une équipe qui aurait comme tâche d’expliciter la politique de la FNEQ en matière d’éducation dans une perspective socialiste, préparant les futurs travailleurs et travailleuses à avoir prise sur la société dans laquelle ils vivent et ils vont vivre[41]. »

C’est le coup d’envoi du Comité école et société, le tout premier comité permanent créé par la FNEQ. À l’origine, il est constitué de deux personnes militantes, libérées partiellement de leurs fonctions d’enseignement, ainsi que du vice-président ou de la vice-présidente de la Fédération. Le conseil fédéral adopte, l’année suivante, un budget annuel récurrent pour en assurer la pérennité.

Une orientation politique

Il faut souligner que la création de ce comité s’inscrit résolument dans l’optique d’un élargissement des fronts de résistance de la Fédération. Il s’agit d’un geste syndical significatif et audacieux qui transcende la défense traditionnelle des intérêts immédiats, tels que les conditions de travail et les salaires. Le comité école et société est conçu comme un véhicule du deuxième front ; Guy Demers assure que « c’est la seule façon de stopper l’asservissement de plus en plus marqué de l’enseignement aux impératifs de la division sociale et de l’entreprise privée au détriment de la démocratie, de la culture, de la critique[42] ». La Fédération a fait le choix délibéré de miser sur l’expertise terrain de celles et ceux qui œuvrent dans le milieu. En résulte une lecture engagée et toujours actualisée des débats du monde de l’enseignement.

Dès les débuts, on demande au comité école et société de centrer son action autour de deux missions complémentaires : la réflexion et l’orientation. Il pose son regard sur l’actualité québécoise, tout en s’inspirant des courants de pensée sur l’éducation à travers le monde afin de renseigner les membres et d’éclairer leurs débats pour que la Fédération prenne des positions sur les enjeux qui touchent le monde de l’éducation. Jusqu’à ce jour, le comité est resté fidèle à son engagement politique et à ses mandats.

Une bibliothèque vivante

La publication de mémoires, d’avis et de documents de référence constitue le mode principal de diffusion des idées du comité école et société. Au cours des années, suivant l’actualité, le comité a proposé quantité d’analyses sur des sujets très variés. Pour donner une idée de l’ampleur de ses travaux, le tableau suivant dresse une liste non exhaustive des sujets abordés par le comité école et société au cours des quatre décennies de son existence :

1975-1985

Formation professionnelle – Réforme de l’enseignement collégial – Nouveau programme pédagogique au secondaire – Changements technologiques – Rôle de l’école publique – Éducation des adultes – Plateforme de pédagogie progressiste – Modes d’évaluation

1985-1995

Privatisation des services publics en éducation – Plateforme CSN en éducation – Impact du libre-échange – Autonomie professionnelle – Précarisation de l’emploi – Dossier sur l’école privée – Modifications aux lois – Financement des universités

1995-2005

Populations étudiantes diversifiées – Relève enseignante – Harmonisation interordres – États généraux sur l’éducation – Nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) – Formation professionnelle et technique – Réforme de l’éducation

2005 à aujourd’hui

Bilan de la réforme – Évaluation de l’enseignement – Financement de l’école privée – Enseignement de l’histoire – Internationalisation – États généraux de l’enseignement supérieur – Violences à caractère sexuel – Formation des maîtres – Téléenseignement

Jusqu’à la fin des années 1980, le comité école et société organisait des « sessions », environ deux fois par année, afin d’assurer la diffusion des idées et de nourrir sa réflexion au contact des membres de la Fédération. Lors de ces rencontres, les représentants et représentantes des comités école et société locaux étaient invités à partager leur expérience, à étudier des documents de travail sur des enjeux collectifs et à proposer des pistes permettant éventuellement de baliser les positions de la Fédération. La formule a été renouvelée à partir des années 2000 avec la préparation ponctuelle de formations ou de tournées du comité afin de rejoindre les membres des syndicats, notamment dans les régions.

À partir de 2007, le comité école et société choisit d’ajouter une autre corde à son arc en publiant régulièrement des chroniques. La brièveté de ce format lui permet de faire un compte rendu de ses travaux, mais aussi de cibler des sujets qui marquent l’actualité du monde de l’éducation ici et ailleurs : décrochage scolaire, plateformes électorales des partis, comptes rendus de colloques, finances publiques, etc. Souvent reprises dans les journaux syndicaux locaux, ces chroniques marquent les moments forts des quinze dernières années.

Pour terminer ce portrait du comité école et société, laissons la parole à ses rédacteurs et rédactrices. Même s’il n’est pas facile de faire un choix parmi les 85 chroniques, nous proposons d’abord la lecture de la toute première, qui porte sur la libéralisation du commerce international (dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)) et ses impacts, notamment, sur le secteur de l’éducation. Il s’agit d’une question récurrente abordée par le comité. La chronique sur la mobilisation étudiante du printemps érable, écrite en mai 2012, nous semble un véritable incontournable, car elle montre la portée sociale et politique de cet événement tout en témoignant de l’effervescence de cette période. Enfin, nous avons choisi de partager la chronique du comité publiée à la veille de la première rencontre des États généraux de l’enseignement supérieur à Québec, car elle présente à la fois les enjeux et l’ampleur de cet événement. Ces chroniques, publiées à cinq années d’intervalle, donnent le pouls de l’actualité de la Fédération.

Chronique 1

Résistance contre l’AGCS

Les nouvelles stratégies